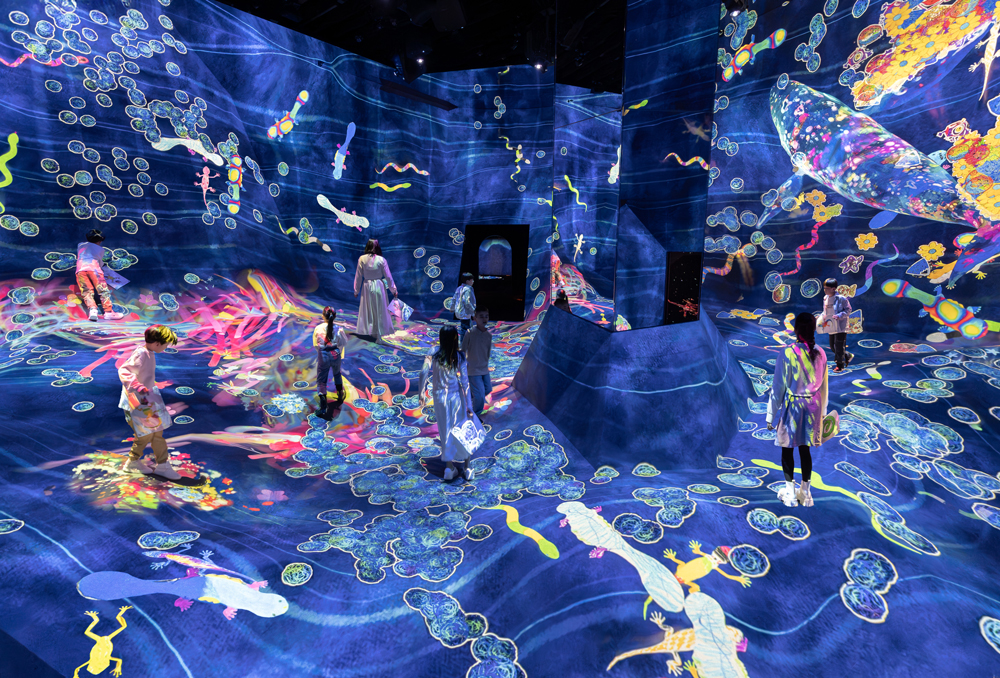

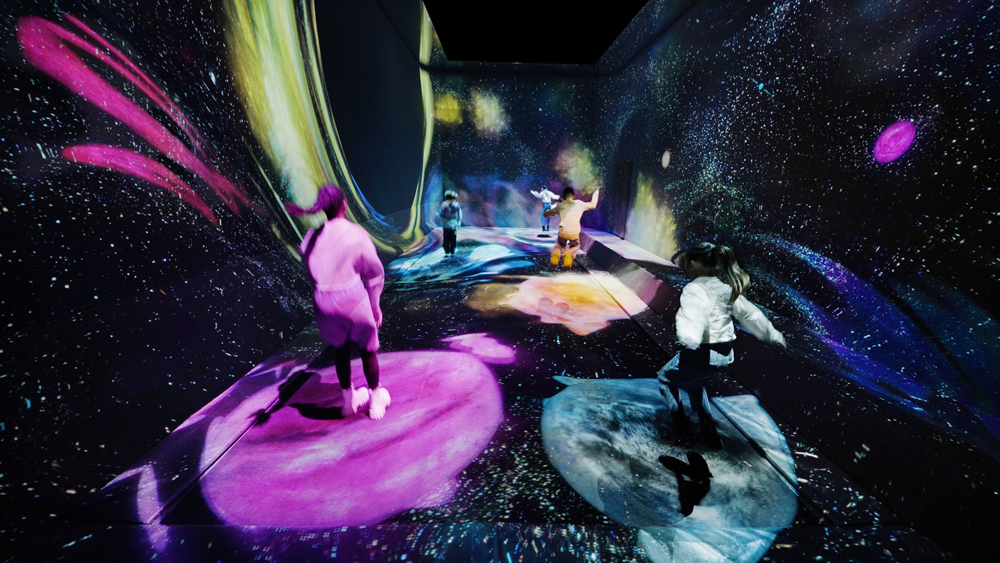

”運動の森“から《グラフィティネイチャー》。サンショウウオはヘビを食べ、ヘビはトカゲを食べ、サンショウウオは人間に踏まれると死ぬといった、自然界の生態系がデジタル作品で表現されている。作品に併設されたお絵描きスポットでお客さまが描いた絵が即時、作品内に現れ、動き出す。それにより、お客さま自身も自らの作品と共にその循環再生の一部となる体験ができる

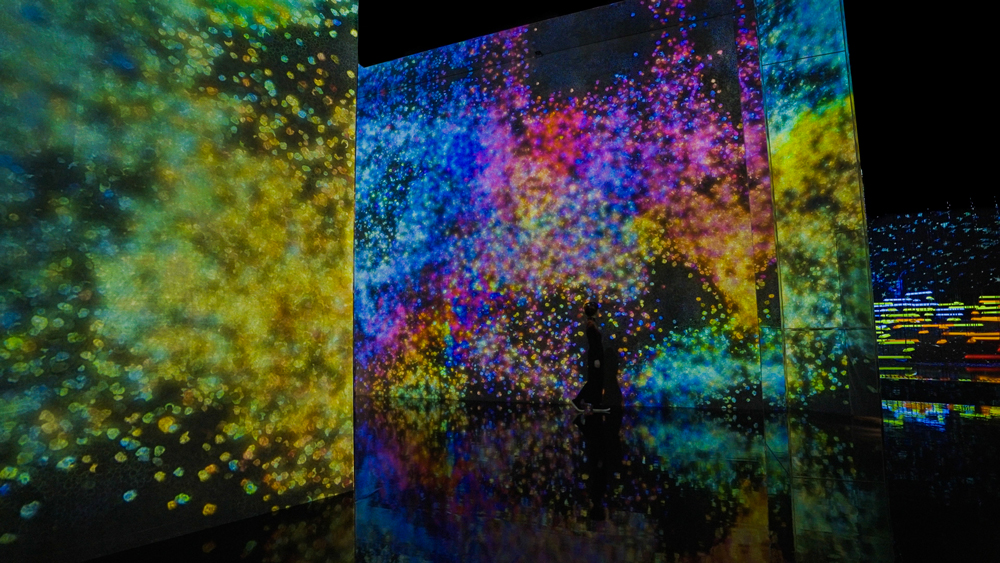

「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com(以下、チームラボプラネッツ)」が約1.5倍に面積を拡張し、新たな空間をオープンした。これまでの没入型作品に、より‟動“、そして参加型の要素が加味された作品群は、‟つかまえて集める森”、‟運動の森“、‟学ぶ!未来の遊園地”の3つのプロジェクトに属する、20作品以上で構成されている。

おのおのの空間のコンセプトは次のようになっている。

まず‟つかまえて集める森“は、かつて地球上に存在した絶滅種の生き物たちが生息するデジタルの森や海を舞台に、捕獲と観察を通じ、知を集め、好奇心を広げていくことをコンセプトにした教育的プロジェクトだ。《つかまえて集める絶滅の森》では、お客さまがあらかじめスマホにダウンロードした専用アプリを使い、‟観察の目”や‟観察の網”で森や海中にいる生き物たちを捕獲し、それらに関する情報を図鑑に記録していく。ちなみに、同じ生き物でも、捕獲回捕が増えるごとに情報がアップデートされる仕様になっており、体験が自らのコレクション図鑑を豊かな内容にしていく形だ。捕獲した生き物を森や海にリリースするまでが一連の体験であり、遊びを通じて生き物との共存についても学ぶことができるコンテンツになっている。

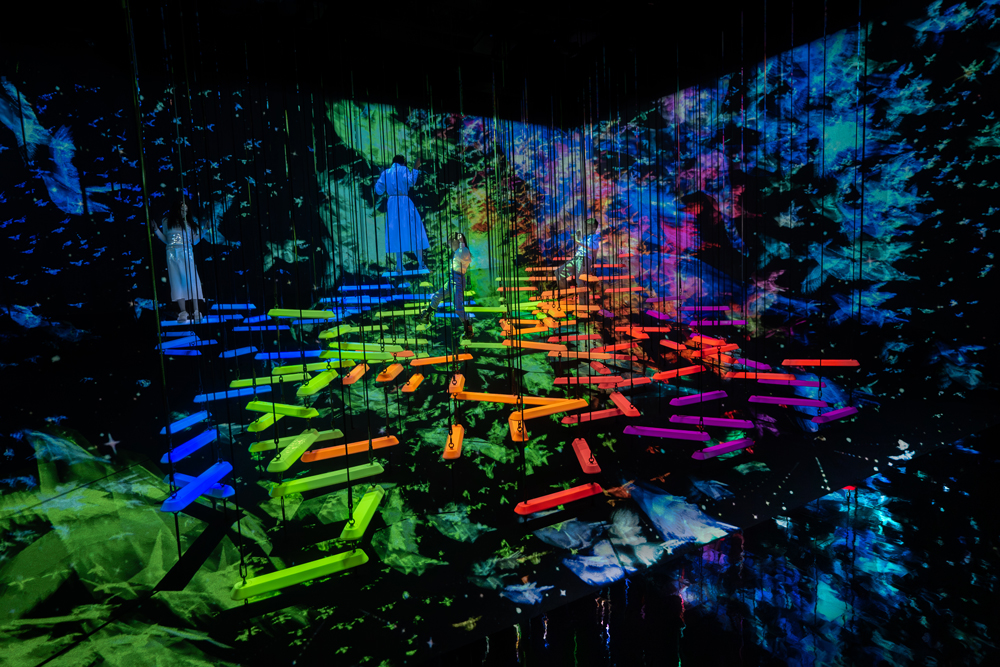

次に‟世界を身体で認識し、立体的に考える“をコンセプトとした立体思考の運動空間、‟運動の森“だ。同作品群はチームラボの作品の中でもこれまで以上に複雑で立体的な作品空間への参加型要素が強い。作品に参加することで、身体の動きや時間の流れを体感し、没入感を高めるインタラクティブな体験が得られる。

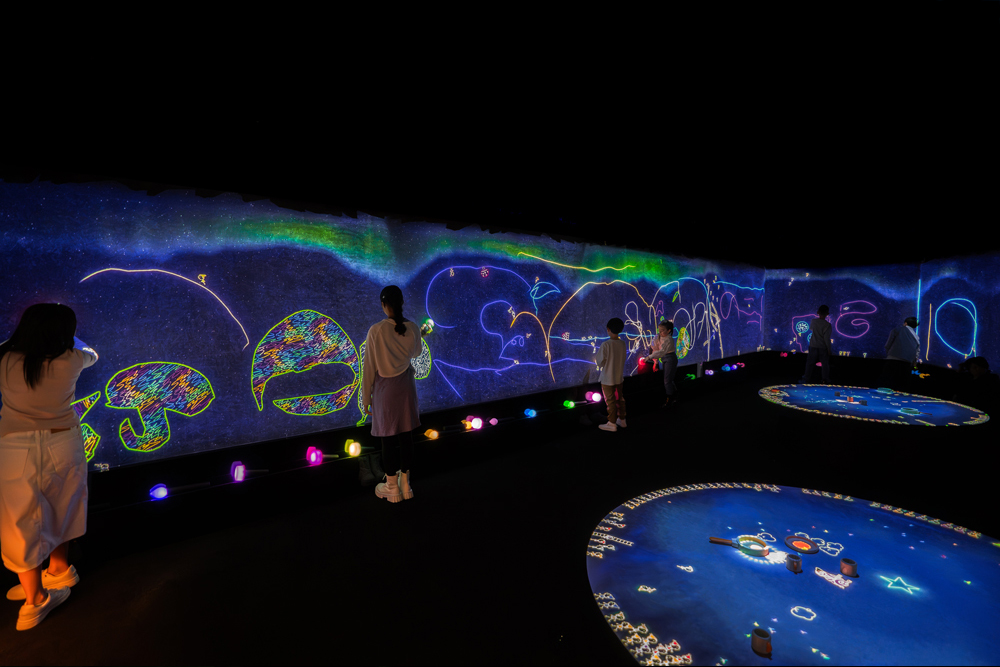

そして3つ目は共同的な創造性を育む‟学ぶ!未来の遊園地”だ。同作品群では、それぞれの参加者が生み出す新たな創造により作品世界が延々と変わっていき、他者と共に自由に世界を創造する実験的な空間となっている。ちなみに同空間にもお絵描きスポットが併設された作品があり、描いた絵は目の前の作品の世界に立体で出現し、世界に飛び立っていく。アプリを使うことで、自分の絵から見える世界や視界を共有し、人間とは全く異なる色彩や認識の空間を体験することができる。

もう一点、今回の公開に併せてリニューアルされた‟Open-Air“エリアについても言及したい。

同エリアでは、これまでも多くの来場者に愛されてきた‟Vegan Ramen UZU“が引き続き提供されているが、今回新たに作品の世界観の中でラーメンを食せる《Black Emptiness Table》という作品空間が公開された。

さらに、《Floating Flower Garden》に展示された蘭の花の再生と育成をテーマにした新たな取り組みとして2施設が公開された。ひとつは作品空間の蘭が散った後、その蘭を再び育成している空間でお茶やお酒を楽しむことができる「Orchid Glass House」。そしてもうひとつは再生蘭を購入することができる「Living Art Store」だ(※「Orchid Glass House」の入場チケットには、蘭の引換券(Orchid Ticket)が含まれており、「Living Art Store」で蘭と引き換えることができる。蘭の引き換え券は、「Living Art Store」で販売しているプロダクトの購入に充てることも可能)。

「Living Art Store」。作品に触れた感動と共に、実際に作品に使われた蘭を購入することができる。‟アートとしての生命の延長“を、おのおののお客さまが‟自身の空間”で創生する新たなアートの形を提案した画期的な取り組みだ

チームラボは、蘭を再育成する取り組みに力を入れているという。蘭を再育成している空間でお茶やお酒が楽しめる「Orchid Glass House」、再育成した蘭を購入できる「Living Art Store」を通じて、チームラボならではのSDGsの取り組みに触れることができる。

この1年だけでも、麻布台ヒルズの「チームラボボーダレス」と同地をあわせ、東京のチームラボには約400万人の人が訪れたという。特に、単一アート・グループとして世界でもっとも来館者の多い美術館としてギネス世界記録されている「チームラボプラネッツ」には過去、多くの人が足を運んでおり、読者の中にも訪れたことがある人がいると思う。しかし既に体験済みの読者もぜひ、大規模拡張により新たな顔を持った「チームラボプラネッツ」に再度、足を運んでみてもらいたい。そして大人はもちろんだが、ぜひ、‟子供”たちに同地を体験してほしいと思う。なぜなら、これは同ミュージアムに限らずだが、‟子供”時代にチームラボの作品に触れるか否かは、その後の人生の豊かさや選択肢に大きく影響すると思うからだ。

いずれにせよ、チームラボが、そして同ミュージアムが、どのような変容と展開をしていくのか? 大きな期待と興味がある。今後も彼らの動向を楽しみに注目していきたい。

画像提供:チームラボ

「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com」

https://www.teamlab.art/jp/e/planets/

担当:毛利愼 ✉mohri@ohtapub.co.jp