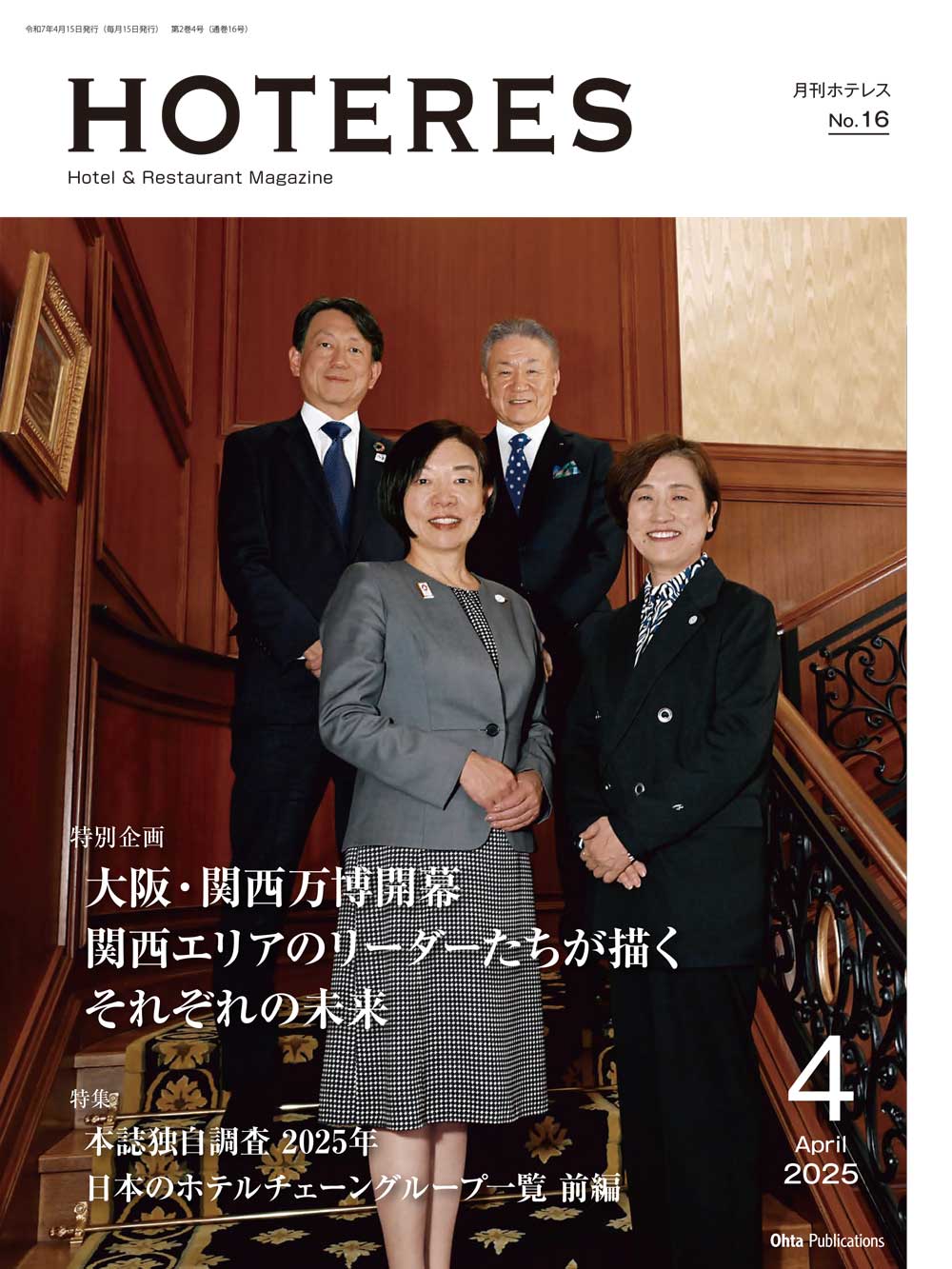

(対談)

生産者/伊吹そば生産組合組合長 伊富貴忠司氏

生産者/農事組合法人ブレスファーム伊吹理事 伊富貴良市氏×

学術者/龍谷大学政策学部准教授 大石尚子氏

そばの産地は北海道から沖縄まで全国津々浦々、数々ある。その中でも琵琶湖の東北部に位置し、滋賀県下最高峰(標高1377m、山頂部は米原市)、積雪世界一の伊吹山の斜面で栽培される伊吹在来そばが日本のそばの栽培発祥と言われていることをご存知だろうか。黙々と作られてきた伊吹在来そばが、今、静かではあるが、ふつふつと再燃を始めている。地理的表示保護制度(GI)への登録も申請中だ。そこで、生産者や伊吹在来そばに関わる方々を取材し、その様子を追ってみた。

第一回目は伊吹在来そばの生産者(伊吹そば生産組合組合長 伊富貴忠司氏、農事組合法人ブレスファーム伊吹理事 伊富貴良市氏)にその想いを、世界の農業政策に詳しい学術者(龍谷大学政策学部准教授 大石尚子氏)に取り組むべき課題を伺った。

■地理的表示保護制度(GI)

地域には長年培われた伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性が、品質などの特性に結びついている産品が多く存在しています。これら産品の名称( 地理的表示) を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。

GI 導入により、地域に伝わる人間の叡智が保全されやすい環境となります。つまり、その産品が生まれた歴史や製造工程が重要視されており、認定されることは、その土地の文化・伝統(製造法)・暮らし方そのものを、その産品生産を通じて守っていくことへと波及していきます。

※一部農林水産省Web サイトより引用

伊吹在来そばのルーツは

修行僧にあり

-伊吹在来そばは日本そばの発祥と言う諸説が、そば切りの発祥とは違うのですね。

伊富貴 そば切りではなく、そば栽培の発祥の地。当時はそばがきや団子にして食されていたようです。現在のように麺として食べられるようになったのはずっと後です。

平安時代初期、伊吹山中に開かれたとされる伊富貴山護国寺は山岳信仰の拠点でした。山麓の随所に亡くなった修行僧を弔ったと思われる石仏が多く見られます。その修行僧が種を中国から持ち帰り、五穀断ちのため自分たちが食するそばを栽培されたようです。1650 年頃に描かれた伊富貴山之図に人物や地名、修行僧、寺、北陸、越前へ抜ける道などが記されており、そば発祥の経緯を想像することができます。伊吹在来そばを語るのに伊吹山を抜きには語れません。背景にあるものはとても面白い。