昨年11月5日に渋谷区で同性カップルを「結婚相当」とする条例が成立し、その後複数の自治体がそれに追随するなど、世界だけでなく国内でも環境が変わりつつあるLGBT。同市場は世界規模で100兆円とも言われ、国内でも7.6%がLGBTであるという調査もあり(電通ダイバーシティ・ラボ「LGBT調査2015」)、ホスピタリティにかかわるマネジメントにとっても無視のできないテーマとなるであろう。

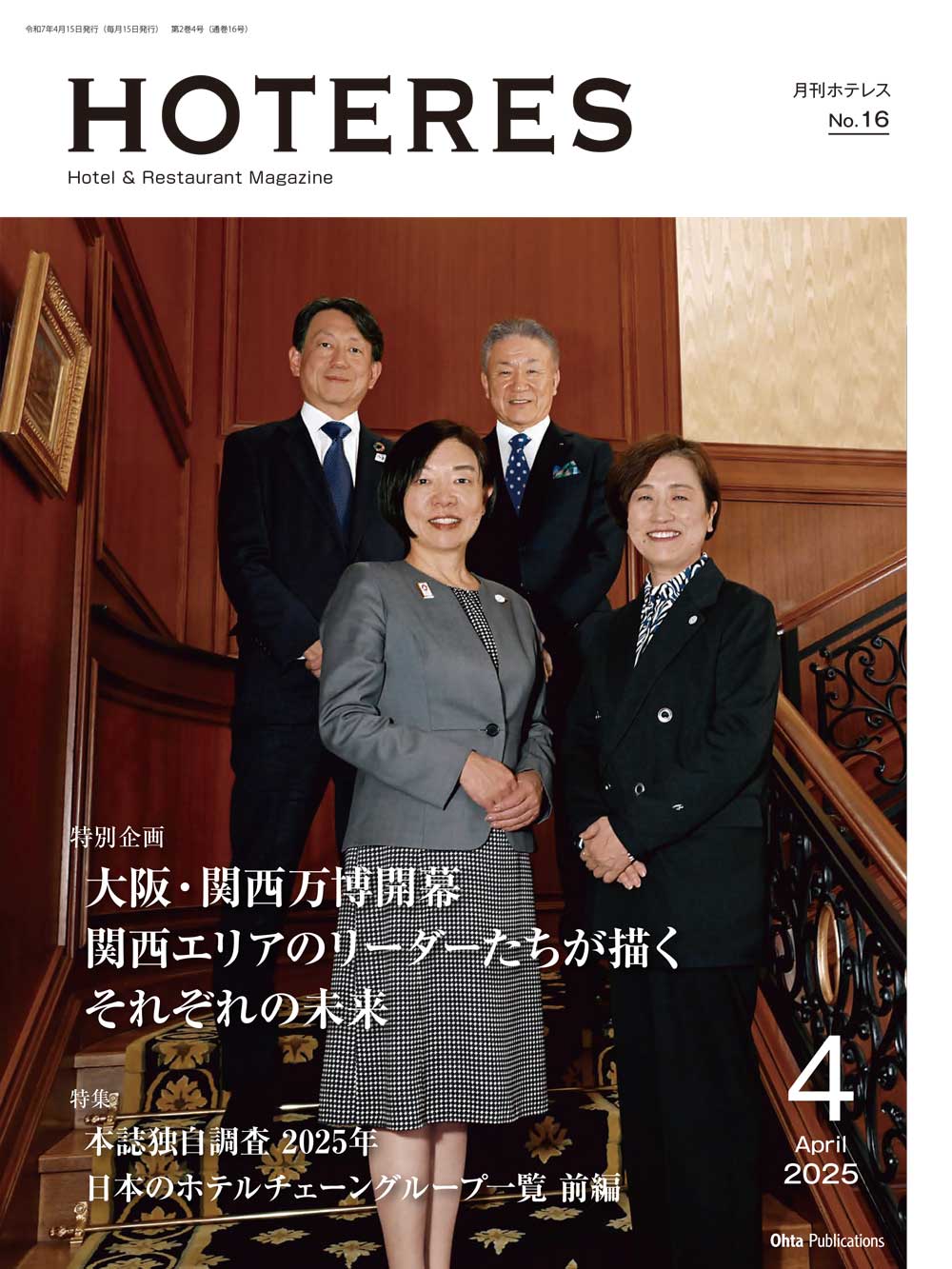

本稿ではLGBTにおける旅行というテーマについて啓蒙・教育活動を行なっているIGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association)Communications DirectorのLoAnn Halden氏と、アジアで初のボードメンバーを務めることになったホテルグランヴィア京都 営業推進室 担当室長の池内志帆氏に、LGBT旅行市場の現状や日本の課題、可能性などについて聞いた。

※LGBT(エル・ジー・ビー・ティー):女性同性愛者(レズビアン、Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ、Gay)、両性愛者(バイセクシュアル、Bisexual)、性同一性障害を含む性別越境者など(トランスジェンダー、Transgender)の人々を意味する頭字語。

LGBTツーリズムの特徴と

日本の受け入れ状況の現状

❏まずはIGLTAについて教えてください。

ロアン IGLTAはデリケートなテーマであるLGBTのツーリズムについて考える団体として、1983年に発足しました。私たちの最大の目的は、LGBTのツーリズムを世界中で受け入れてもらえるようにすることです。同時に、LGBTの人々にはLGBTのツーリズムに理解のあるデスティネーションやエアライン、ホテルなどを紹介するなど、より快適な旅行をするためのさまざまなサポートを行なっています。

❏LGBTのツーリズムの特徴はどこにあるのでしょうか?

ロアン 一言でLGBTのツーリズムと言ってもラグジュアリー、ファミリーなど幅広くさまざまな特徴があるのですが、重要なポイントとしてはLGBTであるということで好意的に受け入れない企業があるということです。

❏その点で考えると、現在の日本はどのような状況でしょうか?

ロアン 少し難しい質問ですね。というのは、現在の日本は海外からの旅行者の受け入れに対して手探りの施設が多く、一部を除いて多くはLGBTという段階ではないというのが現状ではないでしょうか。

ただ一つ驚いたのは、日本には数多くのゲイバーがあるということでした。ただし、言語に関してはまだまだで、西洋人が訪れた際、やり取りすることに難があるように見受けられました。このことはLGBTやLGBTにフレンドリーな人たちにとっては非常に重要なことで、今後対応が必要となるでしょう。例えばサンフランシスコやパリでは、多言語対応ができるスタッフがいて、世界各国の言語で対応することができるのです。また、先進的なエリアではほかのゲイバーなどがどこにあるのかという情報も分かりやすくなっています。日本はまだその点においては違いますね。